2025.04.08 2025.04.08

マーケティングや商品企画において「顧客の視点に立つこと」がますます重要になっています。従来の「売り手目線」では通用しなくなってきた今、注目を集めているのが「4C分析」です。これは、顧客の立場から商品・サービスの価値を見直し、戦略を組み立てるためのフレームワーク。マーケティング初心者から上級者まで、ビジネスに関わるすべての人にとって有用なツールです。

目次

4C分析とは何か?

4C分析の定義と背景

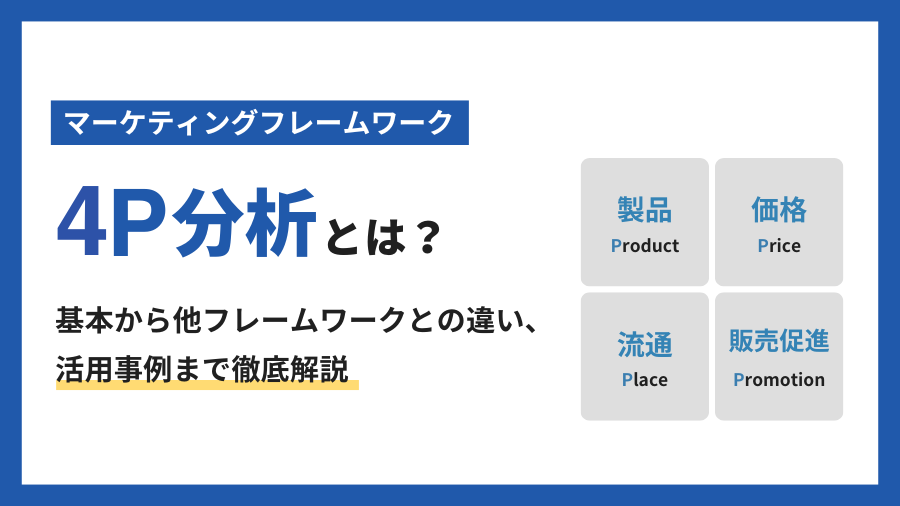

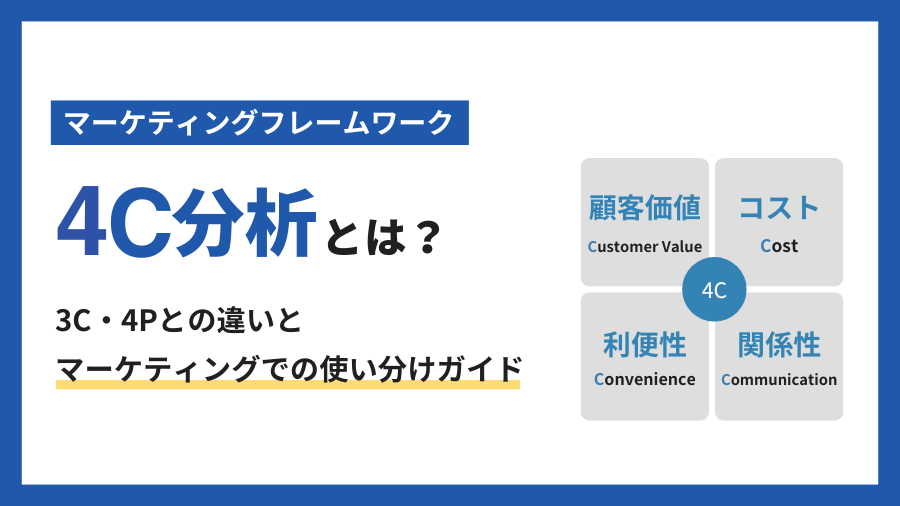

4C分析とは、マーケティングにおいて「顧客の視点」を中心に置いて戦略を構築するためのフレームワークです。1990年にアメリカのロバート・ラウターボーンによって提唱され、従来の4P(Product・Price・Place・Promotion)と対比される形で登場しました。4Pが企業視点のマーケティング戦略であるのに対し、4Cは消費者視点に立ったアプローチです。

このフレームワークでは、以下の4つの要素に着目して商品やサービスの価値を見直します。

- Customer Value(顧客価値)

- Cost(顧客が負担するコスト)

- Convenience(購入・利用の利便性)

- Communication(顧客との接点・対話)

背景として、インターネットやSNSの普及により、消費者が情報を主体的に収集し、発信する時代になったことが挙げられます。企業が一方的に情報を発信するだけでは、顧客の心を動かすことが難しくなっているのです。

なぜ今「顧客視点」が重要なのか

現代の市場では、商品やサービスがあふれており、顧客は選択肢に困ることがありません。その中で選ばれる存在になるためには、「自社が何を売りたいか」ではなく、「顧客が何を求めているか」に焦点を当てる必要があります。

また、SNSや口コミサイトによって顧客の声が可視化されやすくなり、満足度がブランドの評価に直結する時代です。そのため、顧客の期待やニーズにどれだけ応えられるかが、企業の競争力を左右する重要な要素となっています。

4C分析は、まさにこの顧客中心の考え方をベースにしており、顧客の目線でビジネスを見直すことに役立つツールです。時代に即したマーケティング戦略を考えるうえで、今こそ取り入れる価値のある手法だといえるでしょう。

4C分析の4つの要素をわかりやすく解説

Customer Value(顧客価値)

Customer Valueは「顧客がその商品やサービスから得られる価値」を意味します。ここで重要なのは、企業が設定するスペックや機能ではなく、「顧客がどう感じるか」に焦点を当てることです。例えば、あるスマートフォンが高性能であっても、顧客にとっては「操作が簡単」「デザインが好み」といった感覚的な価値の方が購入動機になることがあります。

顧客価値を見出すには、ターゲットのニーズや課題を深く理解することが不可欠です。商品やサービスがどんな悩みを解決し、どんなメリットを提供するかを整理し、それを伝える工夫が求められます。

Cost(顧客が負担するコスト)

Costは単なる「価格」ではなく、顧客がその商品を入手・利用するまでに負担するすべてのコストを指します。たとえば、購入時の金銭的コストだけでなく、時間や手間、学習コスト、精神的な負担なども含まれます。

顧客は「その価格に見合う価値があるか?」を敏感に判断します。逆にいえば、価格が多少高くても、それに見合うだけの価値があると認識されれば購入につながります。コストを下げる工夫はもちろん、支払いに納得感を持ってもらう工夫も大切です。

Convenience(購入・利用の利便性)

Convenienceは「どれだけ簡単に商品を購入・利用できるか」という視点です。現代の消費者は利便性を非常に重視しており、使いにくい・買いにくい商品は選ばれにくくなっています。

たとえば、ネット通販では「ワンクリックで注文できる」「決済手段が豊富」などの工夫が当たり前になりつつあります。また、実店舗でも「アクセスが良い」「陳列が見やすい」といった体験の快適さが求められます。顧客にストレスを与えない導線設計がポイントです。

Communication(顧客との接点と関係性)

Communicationは、企業と顧客の「一方通行ではない対話」のことを指します。かつてのマーケティングはテレビCMや新聞広告など、発信側主体のものでした。しかし今は、SNSやレビューサイトを通じて顧客の声がダイレクトに届く時代です。

重要なのは、企業がその声にどう応えるか。問い合わせ対応だけでなく、SNSでの発信、カスタマーサポート、アフターサービスなどを通じて「信頼関係」を築くことが求められます。顧客との継続的な関係性は、ロイヤルカスタマーの育成にもつながります。

3C・4P・5Cとの違いを比較

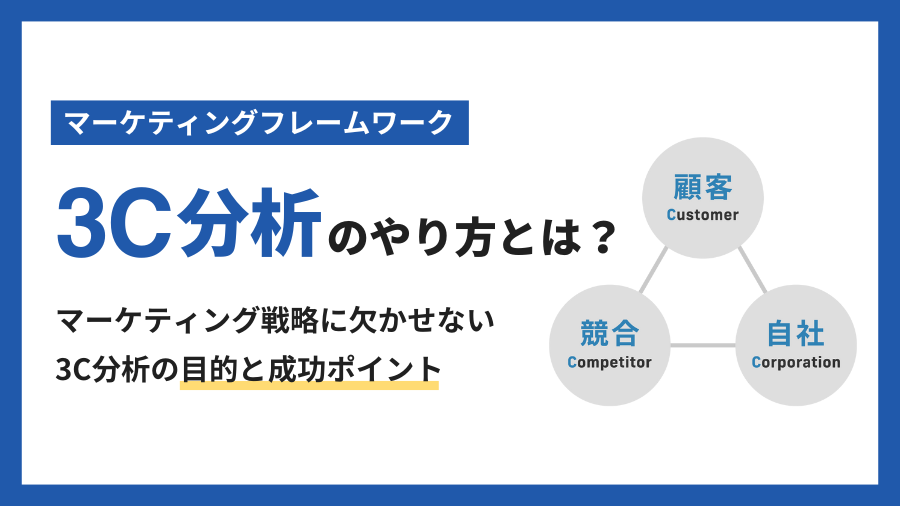

3C分析との違い

3C分析は、「市場・顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点から戦略を立てるフレームワークです。市場環境を俯瞰的にとらえ、自社の強みと競争環境を分析するのに適しています。

一方、4C分析は「顧客の立場」に焦点を当て、提供価値や利便性、コミュニケーションの質に注目します。つまり、3Cは「戦略設計の前段階」で外部環境を把握するツール、4Cは「施策立案・実行」において顧客視点を具体化するツールと言えるでしょう。

4P分析との違い

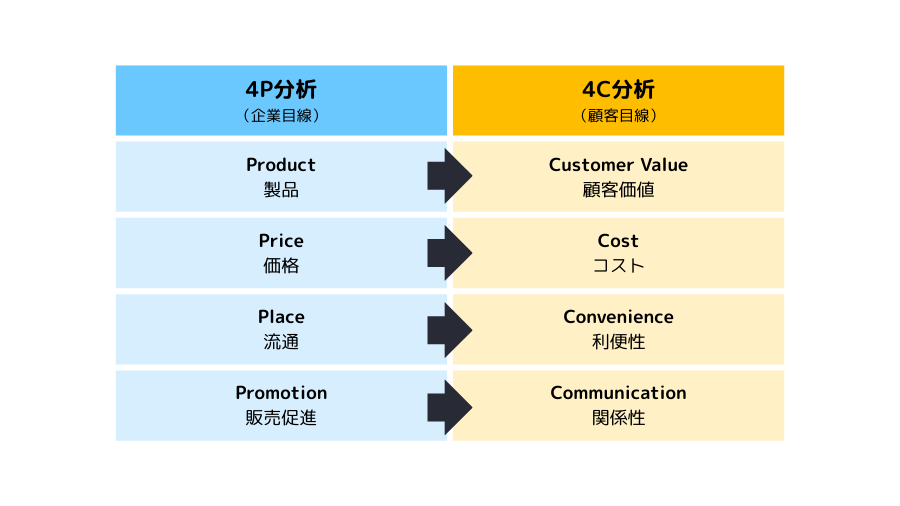

4P分析は、企業が「何を、いくらで、どこで、どう伝えるか」を考えるためのフレームワークで、Product・Price・Place・Promotionの4要素で構成されています。これは企業目線でのマーケティングミックスに使われる代表的な手法です。

対して4C分析は、4Pを「顧客視点」に置き換えた形です。たとえば、ProductはCustomer Valueに、PriceはCostに変換され、より顧客がどう感じるか・どう行動するかを重視します。

両者は対立するものではなく、目的やフェーズによって使い分けることで、より立体的なマーケティング設計が可能になります。

5C分析との違い

5C分析は、3C分析にさらに「Climate(業界・マクロ環境)」と「Collaborators(協業者・パートナー)」を加えたものです。近年の複雑化するビジネス環境をとらえるために使われ、B2B領域やグローバル市場で特に有効です。

4C分析が顧客の個別体験に深く入り込むのに対し、5C分析はマクロな戦略環境全体を理解するための視点といえます。

SWOT・STPとの併用は有効?

4C分析は、SWOT分析やSTP分析と組み合わせて活用することで、より実践的で効果的なマーケティング戦略を構築できます。

まず、SWOT分析は自社の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を整理するフレームワークですが、4C分析で顧客視点から見出された価値や課題は、SWOTの内部環境・外部環境を深く考察するヒントになります。たとえば、顧客が高く評価する利便性は「強み」として位置付けることができますし、逆に満足度が低い点は「弱み」として明確に認識できます。

また、STP分析(Segmentation、Targeting、Positioning)では、市場を細分化し、ターゲットを定め、その上で差別化戦略を構築します。4C分析で抽出された「顧客価値」や「コミュニケーションの質」は、ターゲットのニーズに合わせた訴求軸やブランドの立ち位置を考える上で非常に役立ちます。

このように、4C分析は単体でも有用ですが、他の戦略フレームワークと併用することで、マーケティング施策の精度や説得力が飛躍的に向上します。それぞれの手法を段階的かつ有機的に組み合わせることが、成果を生む鍵となるでしょう。

3C・4P・5Cとの違いを比較

マーケティングにはさまざまなフレームワークがありますが、それぞれ視点や目的が異なります。以下の表は、4C分析と他の代表的な分析手法との違いを整理したものです。

| フレームワーク | 視点 | 主な目的 | 分析対象 | 活用タイミング | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| 4C分析 | 顧客視点 | 顧客満足度の最大化 | 顧客価値・コスト・利便性・関係性 | 戦略実行・改善フェーズ | 顧客ニーズに基づいた施策構築が可能 |

| 3C分析 | 企業視点(外部環境) | 競争戦略の立案 | 市場・競合・自社 | 戦略立案の初期段階 | 競争環境を把握し、自社の立ち位置を明確にする |

| 4P分析 | 企業視点(内部施策) | マーケティング施策の設計 | 製品・価格・流通・販売促進 | 戦略実行フェーズ | 自社から市場へのアプローチ方法を整理 |

| 5C分析 | 企業+外部環境視点 | マクロ・ミクロ両方の分析 | 顧客・自社・競合・協業者・環境 | 複雑な市場分析 | 特にB2Bやグローバル市場で有効 |

| SWOT分析 | 内部+外部視点 | 自社の現状把握と課題整理 | 強み・弱み・機会・脅威 | 戦略立案の補助ツール | 多くのフレームと併用しやすい |

| STP分析 | 顧客セグメント視点 | ターゲティングとポジショニング | 市場の細分化と戦略設計 | 施策のターゲット明確化 | 明確な訴求軸を決めたいときに有効 |

4C分析は、「顧客との距離が近い」実践型のツールであり、他のフレームワークで得られた分析結果をもとに、顧客体験や施策内容を具体化するために使うのが効果的です。それぞれのツールは目的が異なるため、単独ではなく併用によって相乗効果を生み出すことが理想的です。

4C分析のポイント

4C分析はフレームワークとしてシンプルな構造を持っていますが、実施時に意識するべきポイントを押さえておかないと、形式的な分析にとどまり、十分な成果を得られない可能性があります。ここでは、効果的な4C分析を行うための4つの重要なポイントを紹介します。

ターゲットを明確にする

まず大前提として、誰に向けた商品・サービスなのかを明確にすることが欠かせません。分析の軸となるのは「顧客視点」ですが、顧客が曖昧なままでは、価値もコストも定義できません。

具体的には、年齢や性別といった基本属性に加え、ライフスタイル、価値観、行動特性などを含んだペルソナを設定することで、具体的で深い分析が可能になります。

STP分析と組み合わせて使う

STP分析(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)との併用は非常に効果的です。STPで「誰に」「どうアプローチするか」を定めた上で、4C分析を活用することで、ターゲットごとに最適な提供価値や伝え方を設計することができます。

特に多様な顧客層を抱える商品やサービスでは、STP → 4Cの流れで考えることで、精度の高いマーケティング戦略が実現します。

顧客の視点で本質を捉える

4C分析は「企業が伝えたいこと」ではなく、「顧客がどう感じるか」にフォーカスするフレームワークです。よくある失敗は、自社の都合を顧客のニーズとして錯覚してしまうことです。

そのため、顧客インタビュー、レビュー、SNSの声、問い合わせ履歴など、実際の顧客接点から得られる一次情報をもとに分析を行いましょう。データがない場合でも、仮説ベースではなく想像に頼らない姿勢が重要です。

各要素を統合的に評価する

4Cは4つの切り口で構成されていますが、それぞれをバラバラに分析して終わりでは意味がありません。顧客価値・コスト・利便性・コミュニケーションは相互に関連し合っているため、全体として整合性があるかどうかを確認する必要があります。

たとえば「高い価値」を提供していても、「コストが高すぎる」「購入までのステップが複雑」といった要素が障壁になる場合、トータルとして選ばれないこともあります。4つの要素をつなぐように、全体像としての最適化を意識することが、実務での活用ポイントです。

ビジネスでの活用例と導入ステップ

4C分析は、BtoC・BtoBを問わずさまざまな業種で活用できる汎用性の高いマーケティングフレームワークです。ここでは、ビジネスの現場でどのように使われているか、活用シーンを紹介します。

新規事業・商品開発での活用例

顧客視点から出発する4C分析は、企画立案や商品開発の初期フェーズで大きな力を発揮します。特に競合が多い市場や成熟産業では、「機能差別化」だけでは限界があります。そんな中、顧客が本当に求める価値や負担感を深掘りすることで、他社と一線を画すコンセプトを導き出すことができます。

たとえば、健康食品業界では、「味」や「価格」だけでなく、「飲むタイミングのストレス」や「継続しやすさ」といったCustomer ValueやConvenienceの視点が重視され、定期購入型のモデルや持ち運びやすいパッケージ設計などが生まれています。

既存サービス改善にどう使えるか

4C分析は、リニューアルや改善フェーズにも有効です。顧客離れが起きている、リピート率が伸びないといった状況では、内部からの視点だけでは打開策が見つからないこともあります。

このようなとき、顧客の声や行動データをもとに4つのCで評価することで、「本当の問題点」に気づくことができます。たとえば「使いにくさ」「価格に対する納得感の欠如」「サポートの弱さ」など、数字だけでは見えにくい課題が浮き彫りになります。

チームでの導入ポイント

実際の現場で4C分析を定着させるには、マーケティング部門だけでなく、開発や営業、カスタマーサポートなど複数部署を巻き込むことがカギです。顧客と接点を持つすべての部門がそれぞれの視点から意見を出し合うことで、偏りのない分析が可能になります。

また、4C分析は単発の施策立案ではなく、継続的な改善活動の軸として活用されることが理想です。四半期ごとの見直しやプロジェクト単位での振り返りにも取り入れることで、顧客中心の文化が社内に根付いていきます。

有名企業の4C分析事例

スターバックスの4C分析

スターバックスは、4C分析を非常に上手く実践している代表的な企業です。単なる「コーヒーショップ」ではなく、「顧客体験の価値」を提供するブランドとして世界中で支持を集めています。

-

Customer Value(顧客価値)

スターバックスは、コーヒーそのものの品質だけでなく、「第三の空間(サードプレイス)」という価値を提供しています。自宅でも職場でもない、くつろげる空間を提供することが、顧客にとっての大きな魅力となっています。 -

Cost(顧客が負担するコスト)

一杯あたりの価格は決して安くはありませんが、その代わりに快適な空間、安定した品質、ホスピタリティを受けられると顧客は認識しており、「価格以上の価値」を感じさせる仕組みが整っています。 -

Convenience(購入・利用の利便性)

店舗数の多さ、スマホアプリによるモバイルオーダー、スムーズな支払い体験など、利便性の面でも高評価を得ています。特に都市部では「すぐそばにある」という地の利も大きな要素です。 -

Communication(顧客との接点と関係性)

SNSを通じた情報発信や、スタッフによる丁寧な接客は、顧客との双方向の関係構築に寄与しています。期間限定メニューや店舗デザインなども含め、常に新しい話題を提供している点が、顧客のエンゲージメントを高めています。

成功事例から学ぶ要点

スターバックスのような成功事例から学べるのは、「4Cそれぞれの要素を一貫して磨き続けている」という点です。どれか一つの要素に偏るのではなく、顧客が接するすべてのタッチポイントで満足を提供し続けることが、ブランド価値の向上に直結しています。

また、顧客の声を積極的に取り入れ、改善を繰り返す姿勢も重要です。マーケティング戦略は一度設計して終わりではなく、4Cの各視点で定期的に見直すことで、長期的な成功につながります。

4C分析を始める手順とテンプレート

4C分析は「顧客視点でのマーケティング戦略立案」を実践するためのツールです。ここでは、分析をスムーズに進めるための具体的な手順と活用できるテンプレートを紹介します。

4C分析 実践マニュアル

以下のステップは、チームやプロジェクト単位で4C分析を始める際に役立つ「ワークショップ形式」を想定したものです。付箋やスプレッドシートなどを使いながら進めると効果的です。

-

ペルソナを設定する

分析対象となる顧客像をできるだけ具体的に描きます。年齢、性別、職業、行動パターン、悩みなどを明確にしましょう。 -

4Cフレームに情報をマッピングする

顧客インタビューやレビュー、既存のユーザーデータなどを参考に、以下の4項目に情報を整理していきます。- Customer Value(顧客価値):この顧客が真に求めている価値とは?

- Cost(コスト):どんな負担・不安・価格感があるか?

- Convenience(利便性):どこで・どうやって利用するか?

- Communication(関係性):どんな接点・対話が求められているか?

-

現状と理想を比較し、ギャップを可視化する

実際に提供できている内容と、顧客の理想や期待値を照らし合わせて、改善ポイントを明確にします。 -

施策アイデアをブレストする

見つかったギャップごとに「どうすれば解決できるか?」をブレストし、優先度の高いアクションを決めていきます。

すぐに使える4C分析テンプレート

以下は、4C分析をチームで整理する際に便利なテンプレート例です。シンプルながらも議論を深めるのに役立ちます。

| 4C項目 | 現状の把握 | 理想とのギャップ | 改善アイデア |

|---|---|---|---|

| Customer Value(顧客価値) | 機能は多いが複雑という声が多い | シンプルで直感的な体験が求められている | UIを再設計/導線を見直す |

| Cost(コスト) | 利用料は安いが操作に時間がかかる | 時間コストが高く感じられている | チュートリアル導入/自動化機能追加 |

| Convenience(利便性) | 店舗が遠くアプリ機能に頼っている | オフラインでも手軽に使いたいというニーズ | 提携店を増やす/配送を充実させる |

| Communication(関係性) | メルマガ中心で一方通行 | フィードバックや対話の場が少ない | SNS運用を強化/チャットサポート導入 |

この表はスプレッドシート化して議論用に使ったり、チーム内で共有することで、意思統一と実行計画の精度を高めることができます。

よくある質問(FAQ)

4Cと3C・4Pはどう使い分ける?

3C分析や4P分析は、マーケティング戦略の全体像をとらえるために使われるのに対し、4C分析は「顧客視点での改善・施策検討」に特化した実践的なフレームワークです。

- 3C分析は戦略立案の初期段階(市場・競合・自社の構造把握)

- 4P分析は企業視点でのマーケティング要素の設計

- 4C分析は顧客がどう感じるか、どう行動するかを中心に考える

つまり、マーケティング全体を設計する上で、「3C → STP → 4P + 4C」のように役割を分担して併用するのが理想的です。

誰が実施するべき?社内導入のコツは?

4C分析はマーケティング担当者だけでなく、商品開発・営業・サポートなど、顧客と関わるすべての部署が関与すべきフレームワークです。むしろ、複数の視点を取り入れることで、より立体的で現実的な分析になります。

社内導入のポイントは以下のとおりです:

-

部門横断でのワークショップ形式がおすすめ

付箋やテンプレートを活用し、各部門が気づきを出し合うことで効果的な議論が可能になります。 -

まずは1プロジェクトで試す

すべての業務に適用しようとするのではなく、まずは特定の施策や新規プロジェクトに限定して導入し、成功体験を積むことが継続につながります。 -

顧客データを共有する文化づくり

分析の精度を上げるためには、アンケート結果、カスタマーサポートの声、レビューなどを部署間で共有する環境を整えることが重要です。

まとめ|4C分析でマーケティング施策の質を高める

4C分析は、「顧客視点」を軸にマーケティング戦略を見直すための強力なフレームワークです。Customer Value(顧客価値)、Cost(負担)、Convenience(利便性)、Communication(関係性)の4つの要素を通じて、顧客が本当に求めているものを明確にし、それに応える施策を立てることが可能になります。

近年は市場の成熟化や情報の可視化が進み、従来の企業主導型の戦略では成果を上げにくくなっています。だからこそ、顧客の「感覚」や「行動」に寄り添いながら戦略を考える4C分析の重要性が高まっているのです。

本記事では、4C分析の基本構造から、他のフレームワークとの違いや活用シーン、テンプレートを使った実践方法までを網羅的に紹介しました。特に、実際の事例や社内導入の工夫を通じて、すぐにビジネスで活かせるイメージが持てたのではないでしょうか。

マーケティング戦略の見直しや新規施策の立案時に、「顧客視点が足りているか?」と自問すること。それが、4C分析を有効活用する第一歩です。チームや組織の中でこの視点を共有し、継続的な改善につなげていくことで、マーケティングの質は確実に高まります。

marke@bcj

ウェブマーケティングコンサルタント 詳細な分析から成果改善までをコミット!

BCJメールマガジンのご登録

最新のセミナー情報やお役立ち情報をメールにてお届け致します!

-

SEOコンサル・広告代理店の仕事内容は「施策」だけじゃない──成果を左右する、表に出ない仕事の話

2026.02.10

View more

-

【サイト改善事例】カテゴリ修正とタグ追加で、既存コラムの検索順位が改善した理由

2026.02.10

View more

-

Googleが自らのルールを破る時:Google for Developersの「SEOやらかし」を暴く!

2026.02.03

View more

-

【2026年最新版】LLMO対策会社10選を徹底比較!費用やSEOとの違い・選び方も解説

2026.01.14

View more

-

【2026年のSEO展望】GEO・SOV時代の最適戦略とは?AI時代に勝ち続けるための全戦略とKPIシフト

2025.12.03

View more

-

AI Overviews(AIO)でSEOはどう変わる?クリック率への影響や今すぐ知っておきたい最新の対策方法

2025.11.06

View more