2025.10.27 2021.11.01

SEO対策を進める上で、最初に取り組むべきなのが「キーワード(KW)選定」です。しかし、検索ボリュームの多さやツールの数値だけを頼りに選んでしまうと、確かにアクセスは増えるものの、成果(=問い合わせや購入)につながらないケースも多く見られます。キーワード選定は、単なる流入拡大を狙う施策ではなく、ビジネスゴールに直結する“検索意図”を捉えるための戦略的なプロセスです。

本記事では、キーワード選定の基本的な考え方から、選定前に必要な準備、実際のステップ、さらには成果事例や便利なツールまで、SEO実務に役立つ情報を体系的に解説します。特に「検索意図」と「ビジネスゴール」をつなぐ視点に重点を置き、単なるアクセス数の増加ではなく、“質の高い流入”を実現するための実践的アプローチを紹介します。

SEOの成果が伸び悩んでいる、あるいは新たにコンテンツ戦略を設計したいという担当者の方にとって、本記事がキーワード選定の見直しと最適化のヒントになれば幸いです。

目次

キーワード(KW)選定はSEO成功の“起点”

SEOで成果を上げるためには、コンテンツ制作や内部対策、外部リンクなど多様な施策が必要ですが、そのすべての出発点にあるのが「キーワード(KW)選定」です。キーワードは検索ユーザーの「問い」を映し出すものであり、それをどう捉えるかによって、SEOの方向性は大きく変わります。

キーワード(KW)選定がSEOの結果を決める理由

Googleの検索アルゴリズムは、単にキーワードを含んだページを評価するのではなく、「検索意図をどれだけ深く満たしているか」を重視します。つまり、ユーザーが抱える疑問や課題に対して、どんな回答や価値を提供できるかが、SEOの成果を左右するのです。

キーワード選定は、検索ユーザーの“ニーズ”を見極め、それに対応するページを設計するための設計図のような役割を持ちます。誤ったキーワードを選んでしまうと、的外れなコンテンツが量産されてしまい、成果にはつながりません。

検索意図とユーザー理解が選定の軸

キーワード選定において最も重要なのは、「検索意図(サーチインテント)」の把握です。たとえば、「SEO 初心者」と検索するユーザーは、基礎的な情報を求めている可能性が高く、一方で「SEO 外注 費用」というキーワードであれば、比較検討や発注に近いフェーズにいることが予想されます。

このように、同じテーマであってもキーワードによってユーザーの検索背景が大きく異なるため、適切なキーワードを選び、その意図に合致した情報を提供することが不可欠です。

ビジネスゴールとキーワードをつなぐ発想

SEOの目的は単なるアクセス増ではなく、最終的なビジネス成果の最大化です。そのため、キーワードは「誰に、何を届けて、どう行動してもらうか」というゴール設計と密接に結びつける必要があります。

たとえば、自社サービスの認知向上が目的であれば、「初心者向け」「基礎知識」といったキーワードが有効ですが、リード獲得が目標であれば「比較」「導入事例」など、検討段階の検索意図に対応したキーワードを狙うべきです。

このように、キーワード選定は単なる「思いつき」や「検索ボリューム重視」ではなく、検索者の意図とビジネスゴールをつなぐ“戦略設計”として位置づけることが、成果を生む第一歩となります。

キーワード(KW)選定前に実施すべき3つの準備

成果につながるキーワードを選定するには、いきなりツールを使う前に、戦略的な準備が欠かせません。ここでは、キーワード選定に入る前に実施すべき3つのステップを紹介します。これらを押さえることで、選定基準が明確になり、判断ブレを防ぐことができます。

1.Webサイト(メディア)のゴールを明確にする

最初に取り組むべきは、「何のためにSEOを行うのか」を明確にすることです。たとえば以下のような目的によって、選ぶべきキーワードの性質は大きく異なります。

- 認知拡大 → 初心者向け、啓蒙系キーワード

- リード獲得 → 比較、導入、サービス系キーワード

- ブランディング → 事例、理念、専門性系キーワード

また、サイトの評価軸(例:CV数、滞在時間、直帰率など)を整理しておくことで、「選んだキーワードが本当に目的に沿っているか」を判断しやすくなります。ゴールを曖昧にしたままでは、キーワードもブレやすくなります。

2.ベンチマークする競合サイトを選定

次に、競合リサーチを通じてGoogleが「検索意図を満たしている」と評価しているコンテンツを分析します。方法としては、狙いたいキーワードで実際に検索し、上位10サイトの共通点と差分を観察するのが基本です。

注目すべきポイントは以下の通りです。

- コンテンツの構成や情報量

- タイトルや見出しに含まれる語句

- CTA(行動喚起)や導線設計

- リンク構造や内部リンクの使い方

競合の成功事例から、Googleが求めている意図や評価ポイントを読み解くことが、選定精度を高めるカギになります。

3.ターゲットとペルソナを設定

最後に、検索ユーザーがどんな人なのかを明確にする必要があります。SEOにおけるペルソナ設定では、以下の3点を必ず押さえましょう。

- 誰が(属性、職種、課題)

- 何を知りたくて(情報ニーズ)

- なぜ検索するのか(背景、状況)

たとえば、「SEO 外注 方法」と検索するユーザーは、「初めて依頼したいけど、何から始めれば良いか分からない」担当者かもしれません。こうした検索意図を想定したうえでキーワードを設計することで、より刺さるコンテンツが作れるようになります。

この段階で重要なのは、ターゲットとペルソナ設計とゴールがしっかり連動しているかどうかです。たとえば「新規リードを増やしたい」のに、既存顧客向けのキーワードばかりを狙っていては、的外れな結果になります。目的とターゲットのズレが、キーワードの精度やコンテンツ成果に大きく影響を与える点に注意が必要です。ターゲット設定とゴールがかみ合っているかをチェックすることで、キーワード選定の精度は大きく向上します。

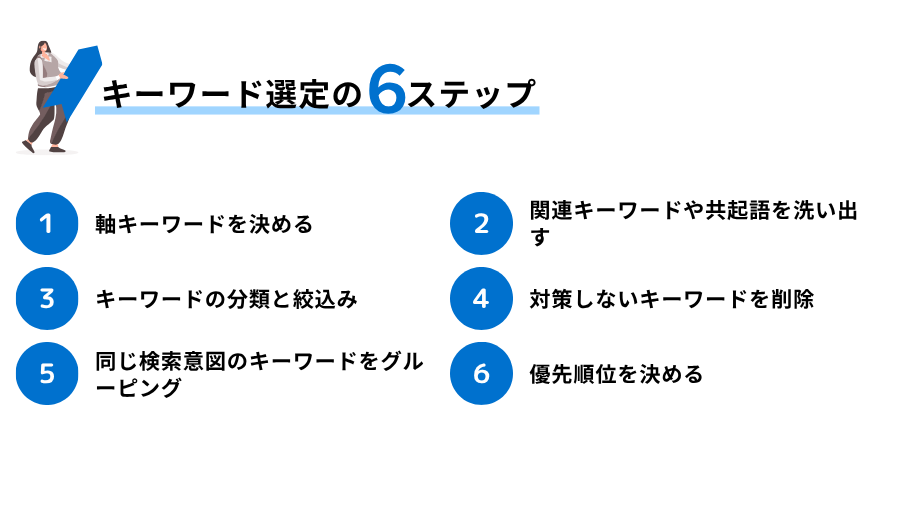

成果を生むキーワード(KW)選定の6ステップ

キーワード選定は、思いつきや勘に頼るものではなく、論理的かつ実務的なステップに沿って進めるべきです。この章では、成果に直結するキーワードを選び出すための6つのステップを紹介します。

キーワード選定は、思いつきや勘に頼るものではなく、論理的かつ実務的なステップに沿って進めるべきです。この章では、成果に直結するキーワードを選び出すための6つのステップを紹介します。

1.軸キーワードを決定する

まず出発点となるのが「軸キーワード」の設定です。これは、サイトやビジネスの主軸となるテーマであり、カテゴリ構造やサイトマップの中心になります。たとえば「SEO」「デジタルマーケティング」など、事業の中核を表す語句を定めましょう。

この段階で、自社の強みや専門性と一致するキーワードを選ぶことで、今後の戦略全体の精度が高まります。

2.関連キーワードや共起語を洗い出す

軸キーワードが決まったら、それに関連する語句を幅広く収集します。ここでは以下のようなツールを活用します。

- Googleサジェスト

- ラッコキーワード

- 共起語分析ツール

- Ubersuggest、Ahrefs など

ここでは、関連する語句の拡張と合わせて、検索者がどのような“問い”や“言い回し”で検索しているかを把握することで、検索意図の広がりや深さを読み解くことができます。

3.キーワードの分類と絞り込み

リストアップしたキーワードを、以下の基準で分類・絞り込みます。

|

分類基準 |

内容 |

|

検索ボリューム |

どれだけ検索されているか。多いほどチャンスは大きいが競合も増える傾向あり。 |

|

競合度 |

競合が少ないキーワードは狙い目。ただし、検索数が少なすぎると効果が限定的になる。 |

|

関連性 |

自社のビジネスとどれだけ関係しているか。検索意図との整合性が重要。 |

検索ボリューム

各キーワードの検索ボリュームを確認し、「多く検索されている=ニーズがある」と判断します。ただし、ボリュームが多いほど競合も多くなる傾向があるため、ボリュームだけに依存しないバランス感覚が求められます。

競合度

競合サイトがどのキーワードで上位表示されているかを確認し、どのような内容で勝負しているかを分析します。特に以下の視点が重要です。

- 上位ページの構成、情報量、独自性

- 対象キーワードのCPC(クリック単価)→ 高ければ競合が激しい可能性

- 各キーワードにおけるGoogle広告の出稿状況

競合度が高すぎる場合は、中長期で勝負するキーワードとして位置づける、あるいは類似キーワードで機会を探る判断が必要です。

キーワードの関連性

最も重要なのが、自社のビジネスとどれだけ結びついているかという観点です。 検索ボリュームがあっても、ユーザーの検索意図と提供サービスがズレていれば、成果にはつながりません。

- 明らかにズレたキーワードは除外(例:同音異義語、業種違い)

- 意図が遠すぎるキーワード(例:興味喚起のみでCVに結びつかない)も除外

この段階で、「狙わないキーワード」=除外リストを作成しておくと、選定作業が効率化され、戦略の一貫性も保てます。

4.対策しないキーワードを削除

キーワード選定では、「やらないキーワード」を決めることも重要です。CVにつながりにくい語句や、事業と無関係な検索意図を持つキーワードは思い切って除外しましょう。

無駄なキーワードに労力を使わず、限られたリソースを集中させることが成果への近道です。

5.同じ検索意図のキーワードをグルーピング

似たような意図を持つキーワード同士は1グループにまとめ、「1意図=1ページ」という形で設計します。これはカニバリゼーション(自社ページ同士の競合)を防ぐためにも有効です。

例:「SEO 始め方」「SEO 初心者」 → 同じ意図=導入ガイドページに集約

この段階で、ページ構成や見出し設計の精度も大きく向上します。メインとするキーワードは検索ボリュームの大きいものにすることが望ましいです。

6.優先順位を決める

最後に、対策すべきキーワードの優先順位を決定します。以下の4軸を基準に評価すると判断しやすくなります。

- 検索意図の明確さ・深さ

- 月間検索ボリューム

- 競合性(強さ・数)

- 自社の強みとの合致度

上記をスコア化・マッピングすることで、今すぐ着手すべきキーワードが明確になります。

VORTEX社の成功事例:戦略的キーワード(KW)選定で成果を最大化

戦略的なキーワード選定がどのようにビジネス成果へつながるのか。ここでは、弊社が支援したVORTEX社の実例を通じて、キーワード再設計のプロセスと効果を紹介します。

課題整理から始まったキーワード再設計

当時、VORTEX社は月極駐車場事業(駐マップ)に限定した記事はあるものの、それ以外の記事がない状況でした。競合が少ないタイミングでは、エリア名を含むキーワードで一定の検索流入を獲得できていましたが、サイトの停止期間中に競合環境が大きく変化。従来のように、コンテンツがない状態では検索流入を維持することが難しい状況に陥っていました。こうした背景があり、弊社が支援を開始する運びとなりました。

キーワード再設計にあたっては、単に検索順位や流入の増加を目的とするのではなく、「お問い合わせなどのコンバージョンにつながるかどうか」 を最重要視しました。

意図に基づくコンテンツ展開

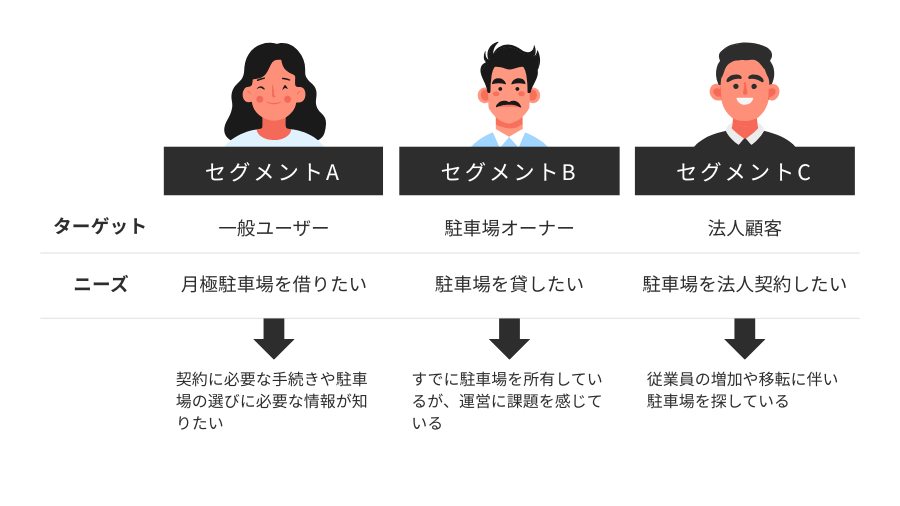

本プロジェクトでは、検索ユーザーを「一般ユーザー」「駐車場オーナー」「法人」の3つのセグメントに分類し、それぞれのフェーズや課題感に合わせたキーワードとコンテンツを設計しました。

一般ユーザー(月極駐車場を借りたい人)

月極駐車場を探している一般ユーザーに対しては、契約に必要な手続きや駐車場選びにおける行動パターンを分析し、検索時に使用されやすいキーワードへと落とし込みました。

駐車場オーナー(駐車場を貸したい人)

すでに駐車場を所有しているが、運営に課題を感じているオーナー層に対しては「駐車場 集客」「月極駐車場 値上げ」など、具体的な課題に直結するキーワードを選定しました。

法人顧客(駐車場を法人契約したい人)

法人契約を検討している企業の担当者に向けては、クライアントへのヒアリングを通じて、個人ユーザーとは異なるニーズや意思決定プロセスが存在することが明らかになりました。これらの要素を反映させたキーワード設計・コンテンツ制作を行い、問い合わせや面談依頼などのコンバージョンへとつながる導線を構築しました。

流入・リード獲得の両立を実現

SEO流入数の大幅な増加に加え、CV数(お問い合わせ)も半年間で2倍に伸長するなど、成果に直結する改善が見られました。

🔗 詳しくは VORTEX様 事例ページ をご覧ください。

キーワード(KW)選定に役立つおすすめツール紹介

キーワード選定を効率よく、かつ網羅的に進めるためには、ツールの活用が欠かせません。ただし、ツールはあくまで「情報収集の支援」であり、最終的な判断は検索意図やビジネス戦略に基づいて行う必要があります。

ここでは、実務で活用しやすい代表的なツールと、目的別の使い分けポイントを紹介します。

Googleキーワードプランナー

Google広告に付属する無料ツールで、検索ボリューム、競合性、CPC(クリック単価)などが確認できます。 特に「数値に基づいた意思決定」が必要なときに便利で、広告出稿の有無にかかわらず利用可能です。

- 主な用途:検索ボリューム・競合度の確認、広告KWの参考

- メリット:信頼性の高いデータ、月間平均検索数の把握

ラッコキーワード/Ubersuggest/Ahrefs

これらのツールは、無料で一定範囲のデータが確認でき、キーワードアイデアを大量に収集するのに適しています。 それぞれの特徴は以下の通りです。

|

ツール名 |

特徴 |

おすすめの使い方 |

|

Googleサジェストの一覧表示に強い |

関連キーワードの広範な洗い出し |

|

|

検索ボリュームやSEO難易度も可視化 |

初期リサーチと競合分析 |

|

|

被リンク・競合分析も可能な多機能SEOツール |

大規模KW設計、コンテンツギャップ分析 |

これらを組み合わせて使うことで、漏れなく意図をカバーするキーワード群を形成できます。

ツールの使い分けと活用のコツ

ツールは便利ですが、使い方を間違えると「数値に振り回される」危険もあります。以下の点に注意しましょう。

- 目的を明確にして使う(ボリューム確認なのか、アイデア出しなのか)

- 複数ツールを併用する(偏ったデータを防ぐ)

- 最後は人が判断する(検索意図・ビジネス戦略との整合性が最優先)

特に、検索意図の理解やキーワードのグルーピングは、ツールではなく担当者の分析力に依存する部分が大きいため、ツールはあくまで「判断を支える補助」として活用する姿勢が重要です。

キーワード(KW)選定を成功させる判断軸

キーワード選定は、ツールで数値を見れば完結する単純な作業ではありません。最終的な成果(=コンバージョン)につながるかどうかを見極めるためには、戦略的な判断軸を持つことが不可欠です。この章では、自社で選定を行う際の注意点と、専門家を活用するメリットを紹介します。

自社で進める場合の注意点

キーワード選定を自社で行う場合、最も多い課題は「リソース不足」と「属人化」です。特定の担当者の経験や勘に依存してしまうと、以下のような問題が起きやすくなります。

- ツールの数値に頼りすぎて検索意図が読み取れていない

- 自社用語での発想に偏り、ユーザー視点が欠落する

- 流入は増えてもCVにつながらないキーワードを選び続けてしまう

- 選定するキーワードに偏りが出てしまう

また、SEO全体の戦略との整合がとれず、部分最適な施策になりやすい点にも注意が必要です。特に「コンテンツ」「サイト構造」「内部リンク」などとの連動を欠いたキーワード選定では、成果につながる可能性は低くなります。

専門家を活用するメリット

SEOの専門家を活用することで、検索意図の分析・競合評価・戦略設計をデータに基づいて一貫して行うことが可能になります。弊社では以下のような支援を提供しています。

- 意図分析とビジネスゴールを連動させたキーワード設計

- ターゲットセグメントごとのキーワードマッピング

- コンテンツ構成とSEO内部施策を連動した戦略立案

- カニバリ解消・リライト方針の設計

特に、「検索意図 × ビジネス成果」という視点からキーワードを評価することで、単なる流入増加ではなく「売上・問い合わせにつながるキーワード」を見極める支援が可能です。

Bruce Clay Japanの支援内容紹介

弊社では、キーワード選定だけでなく、その後の記事作成までを一貫してサポートしています。

|

フェーズ |

支援内容 |

|

キーワード設計 |

検索意図・競合・ペルソナ分析による戦略的キーワード選定 |

|

コンテンツ設計 |

キーワードに基づいた構成案・記事設計 |

|

運用支援 |

定点観測・順位変動分析・改善提案 |

🔗 詳しくは SEOコンサルティングサービス をご覧ください。

FAQ

Q1. キーワード選定は無料ツールだけで十分ですか?

A. 一部の作業は可能ですが、精度の高い戦略設計には限界があります。

無料ツール(を使えば、キーワードの候補抽出や検索ボリュームの把握は可能です。ただし、検索意図の深堀りや競合評価、ビジネスゴールとの連動までカバーするのは難しく、最終判断には人による分析と戦略視点が欠かせません。

Q2. BtoBとBtoCでキーワード選定の考え方は違いますか?

A. はい。ユーザーの行動や意思決定プロセスが異なるため、アプローチも変わります。

BtoBでは、課題解決型・比較検討型のキーワードが中心となり、「法人」「事例」「比較」「導入」 などの語句がよく使われます。対してBtoCでは、感情的ニーズやトレンド、ライフスタイルに寄ったキーワードが有効で、「おすすめ」「人気」「失敗しない」 などのワードがよく見られます。ユーザーの検索背景を見極め、訴求軸を調整することが成功のカギです。

Q3. SEOキーワードとメタキーワード、検索クエリは何が違うのですか?

A. それぞれの役割と現在の重要度は以下のとおりです。

|

用語 |

意味 |

|

SEOキーワード |

検索上位表示を目的に、ページ内容の軸として設定するキーワード。 |

|

メタキーワード |

HTMLの<meta name=”keywords”>タグに記述する旧式の要素。現在のGoogleではSEO評価対象外。 |

|

検索クエリ |

ユーザーが検索窓に実際に入力する言葉。KW選定の起点となる。 |

👉 ポイント: SEOでは「ユーザーが実際に入力する検索クエリ」から意図を読み解き、最適な「SEOキーワード」を設定します。 メタキーワードは現在は使用する必要がありません。

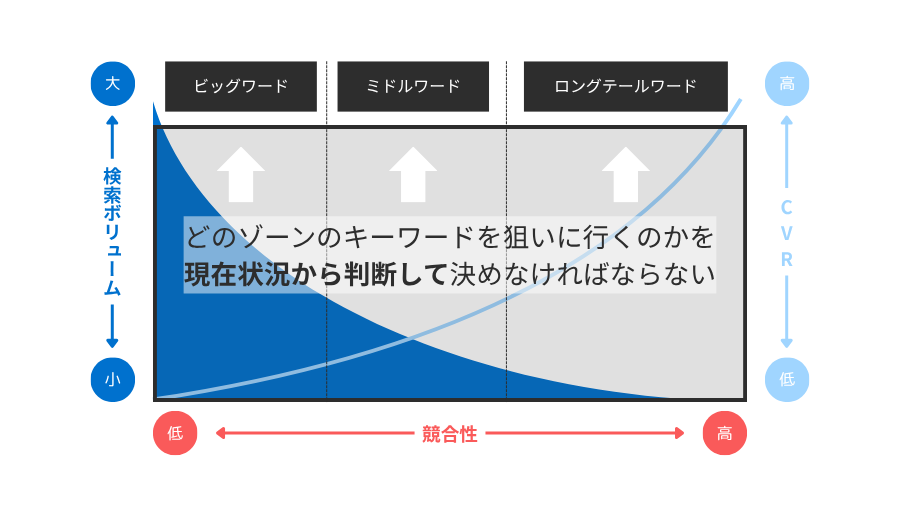

Q4. ビッグキーワード・ミドルキーワード・ロングテールキーワードとは?

A. 検索ボリュームや意図の深さによって、キーワードは3つのタイプに分類されます。

|

種類 |

特徴 |

例 |

難易度 |

CV率 |

|

ビッグキーワード |

検索数が多く競合が激しい。意図が幅広く、CVにはつながりにくい。 |

SEO、Webマーケティング |

高 |

低 |

|

ミドルキーワード |

検索ボリュームと意図の明確さのバランスが良い。 |

SEO 対策 方法、SEO キーワード 選び方 |

中〜高 |

中 |

|

ロングテールキーワード |

検索数は少ないが意図が具体的。CV率が高い。 |

BtoB SEO キーワード 選定 手順、SEO キーワード カニバリ対策 |

低〜中 |

高 |

Q5. Knowクエリ・Doクエリ・Goクエリ・Buyクエリとは?

A. Googleが検索意図を分類した4つのタイプで、ユーザーの目的を理解するうえで非常に重要です。

|

クエリタイプ |

概要 |

例 |

適したコンテンツ |

|

Knowクエリ |

情報を知りたい(調査・学習段階) |

SEOとは、SEO 初心者向けガイド |

入門記事、Q&A、用語解説 |

|

Doクエリ |

何かをしたい・方法を知りたい |

SEO キーワード 選び方、SEO 記事 書き方 |

ハウツー記事、チェックリスト |

|

Goクエリ |

特定のサイトやブランドに行きたい |

bruceclay japan、ブルースクレイ SEO |

ブランドページ、サービス紹介 |

|

Buyクエリ |

購入・申込・資料請求など行動をしたい |

SEO コンサルティング 依頼、SEO 外注 費用 |

LP、比較ページ、導線強化記事 |

👉 ポイント: キーワードの「意図タイプ」によって、作るべきコンテンツの方向性が変わります。1つのページに複数意図を混在させないことが成果につながります。

Q6. キーワード選定時に注意すべきポイントは?

A. 以下の点を押さえておくと、より成果に直結するKW選定が可能になります。

|

注意点 |

内容 |

|

検索ボリュームだけで判断しない |

ボリュームが大きくてもCVにつながらない場合がある。意図の深さを重視。 |

|

自社視点に偏らない |

社内用語ではなく、検索者が実際に使う言葉を基準にする。 |

|

検索意図を常に確認する |

「誰が・なぜ・何を知りたくて」検索しているかを整理。 |

|

カニバリゼーションを避ける |

同一KW・意図で複数ページを作らない。「1意図=1ページ」が基本。 |

|

競合性を見極める |

上位サイトや広告CPCを分析し、難易度を判断。 |

👉 ポイント: キーワード選定は“選ぶ作業”ではなく“絞り込む作業”です。成果につながらないKWを排除することこそが、効果的なSEO戦略の第一歩です。

まとめ

キーワード選定は、SEO施策における最も重要な戦略設計フェーズです。検索ボリュームやツールの数値だけに頼るのではなく、検索意図を読み解き、自社のビジネスゴールと結びつける視点が求められます。

本記事では、KW選定の基本から準備すべきポイント、具体的な実践ステップ、陥りやすいミス、そしてVORTEX社の事例までを通して、戦略的にキーワードを選ぶ重要性を解説してきました。単なる流入増加ではなく、「誰に」「何を」「どう伝えるか」を明確にし、最終的な成果につながるキーワードを選定することが、SEO成功の鍵です。

Bruce Clay Japanでは、キーワード選定から戦略立案・コンテンツ最適化までを一貫して支援しています。 貴社のSEO戦略を次のステージへ導くために、まずは現状のキーワード設計を見直してみませんか。

marke@bcj

ウェブマーケティングコンサルタント 詳細な分析から成果改善までをコミット!

BCJメールマガジンのご登録

最新のセミナー情報やお役立ち情報をメールにてお届け致します!

-

【2026年最新版】LLMO対策会社10選を徹底比較!費用やSEOとの違い・選び方も解説

2026.01.14

View more

-

【2026年のSEO展望】GEO・SOV時代の最適戦略とは?AI時代に勝ち続けるための全戦略とKPIシフト

2025.12.03

View more

-

AI Overviews(AIO)でSEOはどう変わる?クリック率への影響や今すぐ知っておきたい最新の対策方法

2025.11.06

View more

-

データと社員の声でひもとく、ブルースクレイ・ジャパンの“リアル”な魅力とクライアント成果を生む現場の在り方

2025.11.05

View more

-

AIとSEOの新時代「SEO 2.1」──AI時代のSEO戦略とは?検索エンジン最適化はどこへ向かう?AI対策についても紹介!

2025.10.28

View more

-

ジム・フィットネス業界の集客を最大化する広告戦略【完全ガイド】媒体・費用・代理店の選び方まで徹底解説

2025.10.09

View more