2024.12.06 2023.10.27

SEO(検索エンジン最適化)は、「Search Engine Optimization」の略で、検索エンジンでの上位表示を目指し、自然検索からのアクセス増加を図るマーケティング手法です。ユーザーに有益で質の高いコンテンツを提供し、検索エンジンに正しく評価されるよう技術的な最適化を行います。特に日本ではGoogleのシェアが高いため、主にGoogle対策が行われます。

近年では、ユーザーの検索体験を向上させるSXO(Search Experience Optimization)の考え方も広がり、ユーザビリティやアクセシビリティの向上が重視されています。

この記事ではSEOの基礎知識から具体的な対策方法まで、わかりやすく解説します。

SEO初心者の方はもちろん、現在SEOについてお悩みを抱えているサイト運営者の方もぜひ参考にしてみてください。

目次

SEO(検索エンジン最適化)とは?

SEOとは「Search Engine Optimization」の略で、検索エンジン最適化を意味します。SEO対策とも呼ばれ、検索ユーザーにとって有益で質の高いコンテンツを提供し、検索エンジンにそのコンテンツが正しく評価されるよう技術的に最適化を図る取り組みのことを指します。日本ではGoogleのシェア率が高いことから、主にGoogleの対策を行います。

参照:Search Engine Market Share Japan

ユーザーにとって有益なコンテンツだと検索エンジンに判断されることで、結果として上位化や自然検索経由でのアクセス数の増加が期待できます。近年ではユーザーの検索体験を向上させることに重きを置いたSXO(Search Experience Optimization)という考え方も広がっており、ユーザビリティやアクセシビリティの向上も重要視されています。ユーザーの満足度を向上させることで、サイトからのコンバージョン数の増加につなげることができます。

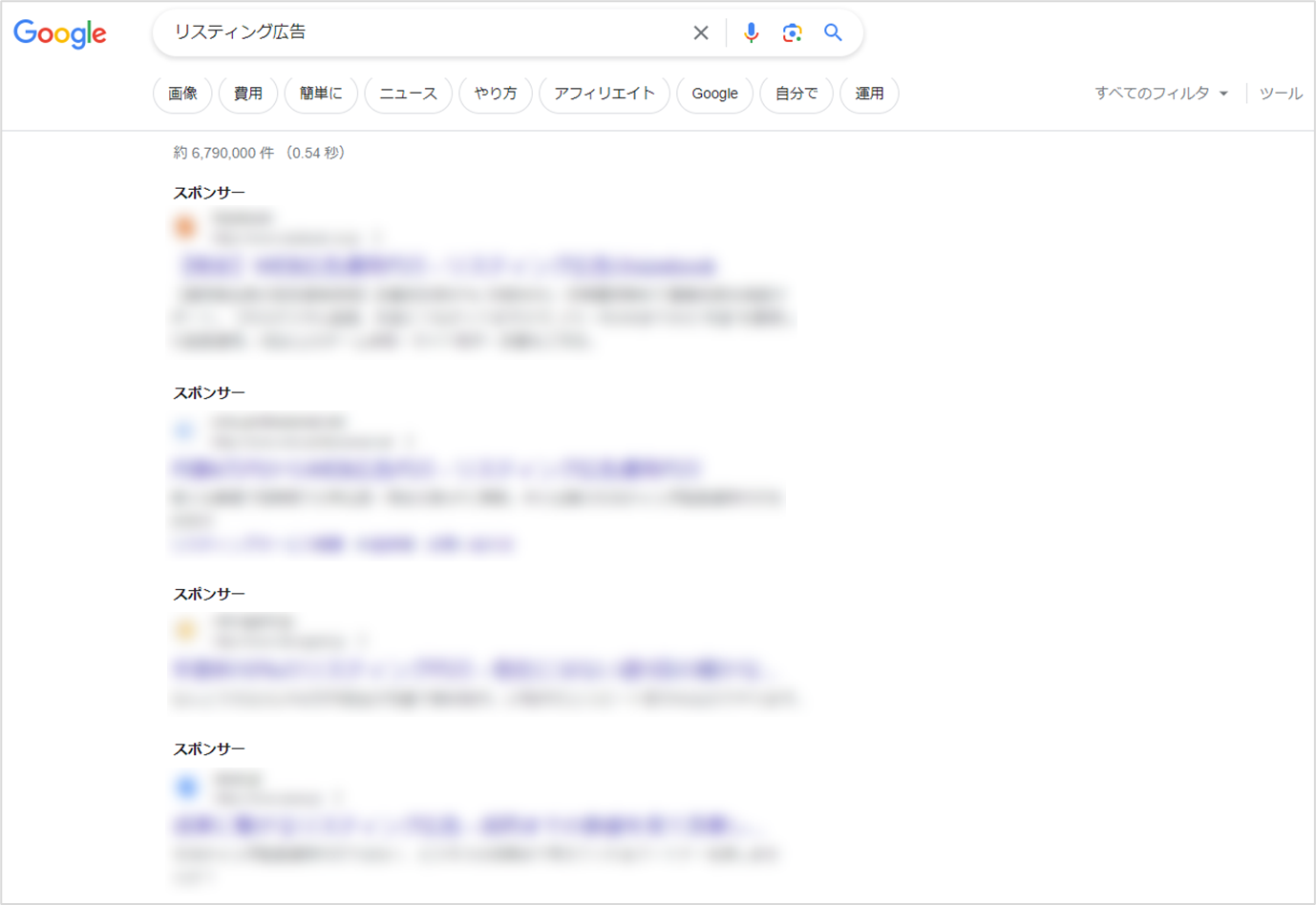

サイト上位表示やアクセス数の増加だけでなく、マーケティング施策の一環として、サイトからのコンバージョンを増加させて売上向上に寄与することが、SEOあるいはSXOの理想的な取り組みといえるでしょう。また、他の検索関連のマーケティング施策として、リスティング広告(検索連動型広告)があります。リスティング広告を出稿すると、自然検索結果より上位の広告枠のなかに自社サイトを表示させることができます。

SEOとリスティング広告の主な違いをまとめると、以下のとおりです。

| SEO | リスティング広告 | |

| 即効性 | 低い | 高い |

| クリック料金 | 無料 | 有料 |

| クリック率 | 高い | 低い |

| コントロール性 | 低い | 高い |

中長期的にサイト改善を行っていく場合はSEO、とにかく早く効果を出したい場合はリスティング広告と使い分けることもできますが、両者の特徴を活かしてうまく併用することで、相乗効果を得ることもできます。

キーワードごとに適切な形で対策していきましょう。SEOとリスティング広告の違いについては、以下の記事も参考にしてください。

SEOの重要性

近年、進展するデジタル化を背景に、日本のインターネット広告費は成長を続けています。インターネット広告へ参入する企業が増えることでCPAの高騰も発生しており、企業は、リスティング広告のみでの獲得が厳しくなってきています。

また、コロナ流行時には、広告費を削減した企業は、集客に大きな影響を受けましたが、中長期的にSEOに取り組んでいた企業は、広告を停止しても集客することができました。これにより、SEOの価値が広く認識されるようになりました。また、今後サードパーティCookieの規制により、広告の精度が低下することも予想され、SEOは、さらに注目が高まっています。

SEOの必要性については、以下記事も参考にしてください。

参照:2023年 日本の広告費 – News(ニュース) – 電通ウェブサイト

SEOで知っておくべきGoogleの考え方

SEO対策を進めるにあたって、Googleが定める公式ガイドラインを知ることは非常に重要です。Googleが公開している「Google検索の基本事項」や「検索品質評価ガイドライン」を確認し、高品質なコンテンツを提供するサイトにすることで、検索上位に表示されるようになります。

中でも重要な考え方をいくつかご紹介します。

Googleの掲げる10の事実

- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

- 1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

- 遅いより速いほうがいい。

- ウェブ上の民主主義は機能する。

- 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

- 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

- 世の中にはまだまだ情報があふれている。

- 情報のニーズはすべての国境を越える。

- スーツがなくても真剣に仕事はできる。

- 「すばらしい」では足りない。

引用元:Google が掲げる 10 の事実 – Google

策定されたのは会社設立から数年後のことですが、Googleは今でもこのとおりであるよう努めています。このリストを読み解くことで、Googleの目指す理想の検索エンジンの姿も見えてくるのではないでしょうか。中でも最初の「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。」という考え方は非常に重要です。ユーザーにとって役に立つコンテンツを提供することが、結果として検索上位への表示につながります。

YMYL

YMYLとは、Your Money or Your Lifeの頭文字をとった略語で、人々のお金や健康、生活に大きな影響を与える分野を扱うページのことを指します。ガイドライン上では例として以下が挙げられています。

- コンテンツ自体が有害または危険で、直接的に危害がある

例:自傷行為、犯罪行為、暴力的過激派に関する話題 - 内容が正確で信頼できるものでなければユーザーに損害を与える可能性がある

例:心臓発作の症状、お金の投資方法、地震が起きたときの対処法

GoogleはYMYLコンテンツに対して、非常に高い品質評価基準を設けています。

もし自分のページがYMYLかどうか迷った際には、下記を参考に判断しましょう。

- 慎重な人が専門家などの信頼できる情報源を探すようなトピックかどうか

小さな情報の誤りでも損害につながる可能性があるトピックかどうか

YESの場合:YMYLの可能性が高い - ほとんどの人が友人に気軽に相談する程度で解決するトピックかどうか

YESの場合:YMYLではない可能性が高い

E-E-A-T

E-E-A-Tとは、Googleが独自に定めたWebサイトの評価基準のことです。各評価基準の頭文字を取って「イーイーエーティー」または「ダブルイーエーティー」と呼ばれています。

中でも信頼性を意味するTrustが最も重要な指標として明示されており、YMYLでは特に高いレベルの信頼性が求められます。

E:Experience(経験)-コンテンツ制作者が対象トピックに関して豊富な実体験、または体験に基づく深い知識を持っているか

E:Expertise(専門性)-コンテンツ制作者が対象トピックに関して十分な知識・技術を持っているか

A:Authoritativeness(権威性)-コンテンツ制作者やWebサイトが対象トピックの発信源として信頼されているか

T:Trust(信頼性)-ページが信頼性の高い情報を提供しているか

引用元:検索品質評価ガイドライン

不正行為の禁止

キーワードの乱用や故意的なリンク操作などの不正行為は、Googleガイドライン違反でペナルティの対象となります。2022年12月にはスパムリンクを対象としたリンクスパムアップデートも行われました。不正に検索順位をあげる手法は「ブラックハットSEO」と呼ばれ、検索エンジンの精度向上により現在ではほとんど意味をなさなくなっています。

「Googleウェブ検索のスパムに関するポリシー」を確認し、誤って不正行為に該当することのないように注意しましょう。

またガイドライン違反ではないグレーな手法としてここ1~2年で横行している「ドメイン貸し」についても、貸す側に大きなダメージが伴う可能性が高いため、まったくおすすめできません。Googleも下記警告を行っています。

https://twitter.com/googlesearchc/status/1161725711079620608?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1161725711079620608%7Ctwgr%5E1c07f77f315f1efe8b4b87dcc56ac80fdb4c04e4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwebweb.hatenablog.com%2Fblog%2Fseo%2Fpara-site

Googleのガイドラインを遵守し、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供することが重要です。

ヘルプフルコンテンツシステム

2022年に導入されたヘルプフルコンテンツシステム(HCU)は、Googleが独自に開発したAIシステムです。2024年3月にはコアランキングシステムの一部として統合されました。検索結果に表示されるコンテンツの「質」を判断し、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを優先的に表示します。

具体的には、以下の要素をもとに評価されます。

- 特定のユーザー層がすでに存在しているか、想定されており、その人たちがビジネスまたはサイトを直接訪問した際に、コンテンツを有用だと感じてくれると思いますか。

- コンテンツは、実体験や深い知識(たとえば、実際に商品やサービスを使用したり、ある場所を訪れたりした経験に基づく特別な知識)を明確に示していますか。

- サイトには主要な目的またはテーマがありますか。

- コンテンツを読み終わったユーザーは、あるトピックについて、目的を果たすのに十分な情報を得たと感じることができますか。

- コンテンツを読んだユーザーは、有益な時間を過ごせたと感じられますか。

- コア アップデートや商品レビューに関する Google のガイダンスに留意していますか。

検索エンジンファーストではなく、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを作成することが重要となります。上記要素に「はい」と答えられるようにコンテンツを作成しましょう。

参照:2022 年 8 月の Google の有用なコンテンツの更新についてクリエイターが知っておくべきこと | Google 検索セントラル ブログ | Google for Developers

SEOで検索順位が決まる仕組み

検索で上位表示させるためには、検索エンジンがどのようにして検索順位を決定しているのか、その仕組みを把握する必要があります。

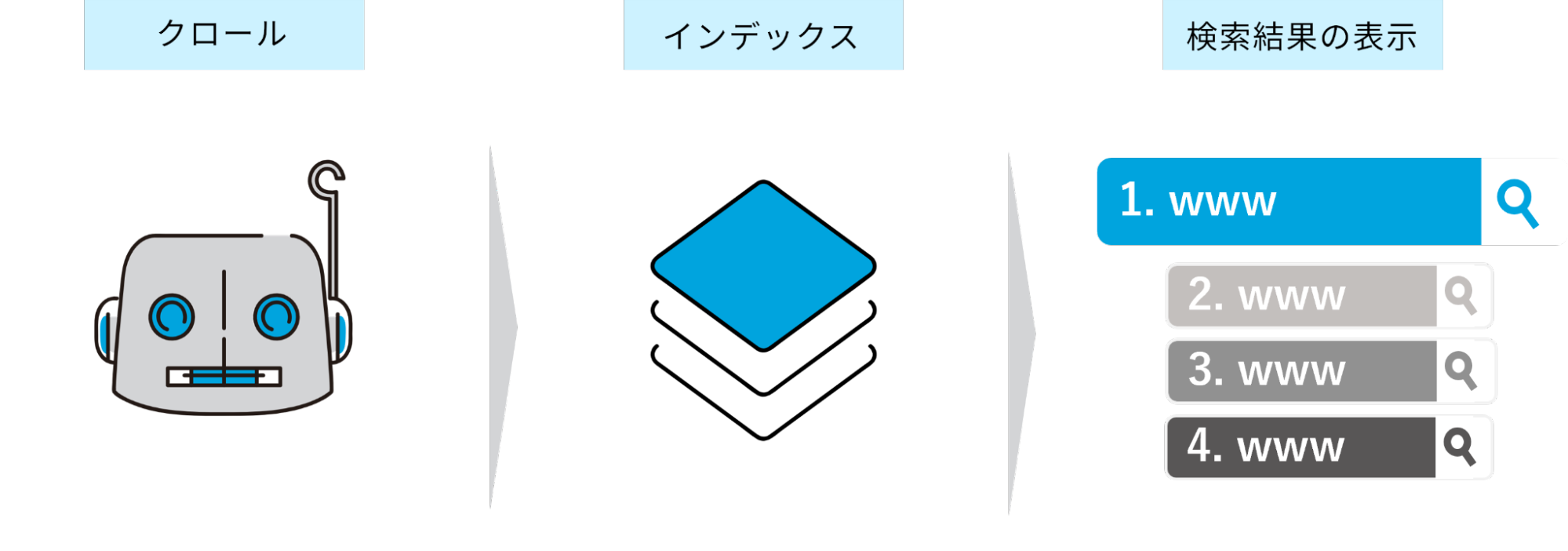

検索順位が決定されるまでには、大きく分けてクロール、インデックス、ランキングという3つのプロセスがあります。それぞれ詳しくみていきましょう。

クロール

クロールとは、クローラーと呼ばれる検索エンジンロボットが各サイトを巡回して、ページの情報を収集することです。クローラーはsitemap.xmlや内部リンクを使ってページを発見します。検索エンジンごとに異なるクローラーが巡回しており、Googleのクローラーは一般的に「Googlebot」と呼ばれています。

sitemap.xmlについて、詳しくは以下記事をご確認ください。

インデックス

クロールでページの情報を収集したあとは、それらを検索エンジンのデータベースに格納する作業を行います。インデックスとは、ユーザーが検索した際に検索エンジンが必要な情報を取り出しやすいように、整理された形式でページの情報をデータベースに登録することです。

インデックスを直訳すると「索引」という意味があります。検索エンジンがページ情報に「索引」をつけて整理しているイメージを持つとよいでしょう。また検索エンジンはページをクロールしたうえでインデックスするかどうかを判断しているため、クロールされたからといって必ずインデックスされる訳ではないという点には注意が必要です。

検索結果の表示

ユーザーが検索した際、検索エンジンはインデックスされた情報のなかからユーザーの検索意図に沿った内容を検索結果として返します。中でもGoogleは「最も関連性と信頼性の高い情報」を届けることを検索に対するアプローチとして明示しており、ユーザーが求めている情報を提供できているかという点を非常に重要視していることがわかります。

検索結果のランキングは多くのアルゴリズムに従って決定されており、Googleはアルゴリズムの精度を高めるため、日々細かい調整を行っています。年に数回はコアアルゴリズムアップデートと呼ばれる広範囲のアップデートも行い、検索結果の品質向上の取り組みを行っています。

より詳しく知りたい方はGoogle検索の仕組みに関するドキュメントをご確認ください。

Googleのコアアルゴリズムアップデート

Googleは、ユーザーにとってより質の高い検索結果を提供することを目指して、年に数回、大規模なアルゴリズムアップデートを実施しております。そのたびに、サイトにより検索結果の表示順位が、大きく変動します。

小さなアップデートは毎日行われており、1日に約9回実施されています。このアップデートの回数は、年々増加傾向にあります。SEOではアップデートなどの最新情報を常に把握し、適切な対策を講じることが重要です。

参考:How Often Does Google Update Its Algorithm? – Moz

SEOのメリット

ここで、SEOを行うメリットを3つご紹介します。

- コンテンツが資産になる

- 広告費を削減できる(費用対効果が高い)

- ブランディングにつながる

コンテンツが資産になる

SEOのプロジェクトのなかで作成した品質の高いコンテンツは、半永久的にサイトに残る資産となり、検索上位に表示されれば継続的に安定した流入が見込めます。またサイト内に品質の高いコンテンツを増やすことで、サイト全体のSEO評価・ドメインパワーの向上につながります。

さらに1度制作したコンテンツは、集客以外のセールスなどに活用することもできます。

広告費を削減できる(費用対効果が高い)

SEOはリスティング広告と違い、流入に直接的な費用がかかりません。また一般的にリスティング広告より自然検索で上位表示されたほうがクリック率は高い傾向にあります。

そのためSEOで検索上位を獲得することができれば、継続的にリスティング広告を出稿し続けた場合と比較して安く、多くの流入を獲得することができます。

ブランディングにつながる

SEOを行い、サービスに関わるキーワードで検索された際の露出を増やすことで、自社サイトや自社サービスの認知向上につながります。

また対象ユーザーやサービスによって、サブドメインやサブディレクトリ、独自ドメインをうまく使い分けてコンテンツを展開することで、ブランディングの促進もできます。

事前にユーザーからどう認知されたいかをしっかりと考えたうえで、SEOを行いましょう。

SEOのデメリット

SEOにはメリットだけでなく、デメリットもあります。

- 効果が出るまでに時間がかかる

- アルゴリズムの影響を受ける

効果が出るまでに時間がかかる

SEOは対策を始めてすぐに効果が出るものではないため、短期間でCVを増やしたい場合にはおすすめできません。Google検索セントラルでは下記のように言及されています。

成果が出るまで時間がかかることを忘れないでください。変更に着手してからメリットが得られるようになるまで、通常は 4 か月から 1 年かかります。

引用元:SEO 業者の利用を検討する – Google 検索セントラル

SEOは中長期的なマーケティング施策として認識しておきましょう。

アルゴリズムの影響を受ける

Googleは、ユーザーにとってよりよい検索エンジンとなるため、定期的にアルゴリズムのアップデートを行っています。中でも大規模なコアアルゴリズムアップデートが展開されると、順位が大きく変動することも少なくありません。上位表示されていたキーワードの順位が急落すれば、サイトの流入も大幅に減少するでしょう。

アップデートの影響をマイナス方向で受けないためには、ユーザーにとって有益なコンテンツを発信し続けることが重要です。

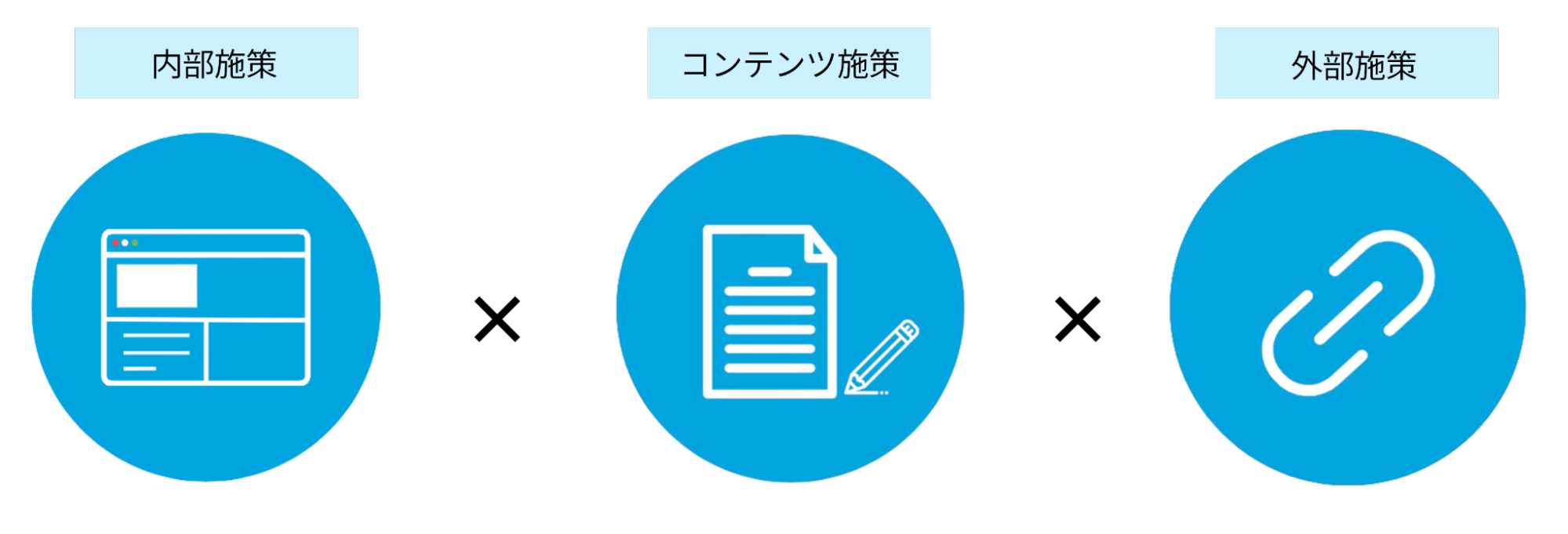

SEO対策の種類

SEO対策は大きく「内部施策」「外部施策」「コンテンツ施策」に分けられます。

| SEO対策の種類 | 対策範囲 | 対策例 |

| 内部施策 | サイト内部 | HTMLタグの最適化、構造化マークアップ実装、ページスピード改善など |

| コンテンツ施策 | サイト内部 | ユーザーにとって有益なコンテンツの作成、ページ情報の更新など |

| 外部施策 | サイト外部 | 被リンクやサイテーションの獲得など |

内部施策

内部施策は、サイト内のタグや記述を修正するものです。ユーザーにとって使いやすいサイトを作るため、検索エンジンにサイトコンテンツを適切に評価させるために、全サイトで必要な施策といえます。

たとえば検索エンジンに対する施策としては、クローラビリティの改善やインデックスの最適化を目的に下記のような施策が挙げられます。

- sitemap.xmlの作成と送信

- パンくずリストの設置

- robots.txt、noindexタグの活用 など

一方ユーザーに対しては、ユーザビリティの改善を目的に下記のような施策が考えられます。

- Core Web Vitalsの指標に基づくページスピードの改善

- SSL通信の対応

- モバイルフレンドリー対応 など

内部施策は、サイトの土台作りとして最初に行うべき施策です。

ブルースクレイ・ジャパンでは、内部施策の一部をチェックリストとして公開しています。現在の対応状況が気になる方は一度確認してみるとよいでしょう。

内部施策については、以下コラムでも解説しております。合わせてご確認ください。

コンテンツ施策

コンテンツ施策は、ユーザーにとって有益なコンテンツを制作することで検索上位を目指す取り組みです。既存ページに対するコンテンツ追加を行う場合もあれば、新規ページを制作する場合もあります。サジェストキーワードや共起語を確認しながらユーザーの検索意図を正確に理解し、それに応える質の高いコンテンツを用意する必要があります。

コンテンツの質は、必要なレベルのE-E-A-Tが担保されているか、オリジナリティのあるコンテンツを有しているかなど、さまざまな観点で評価されています。

Googleが公開しているチェック項目を用いて、サイトコンテンツが本当に良質かどうか自己評価を行いましょう。

- コンテンツは、独自の情報、レポート、研究または分析の結果を提示しているものですか。

- コンテンツには、特定のトピックに対して実質的な内容を伴う詳細または包括的な説明が記載されていますか。

- コンテンツには、自明の事柄だけでなく、洞察に富んだ分析内容や興味深い情報が含まれていますか。

- コンテンツが他のソースを参考にしたものである場合は、単なるコピーや書き換えではなく、付加価値とオリジナリティを十分に示すものですか。・・・

引用元:有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 (一部抜粋)

外部施策

外部施策は名前のとおり、外部からの評価を獲得するための施策です。Googleはコンテンツの重要性を判断するうえで、他サイトからのリンクを基準としています。Google 検索が機能するのは、どのサイトのコンテンツが重要かを判断するうえで、膨大なユーザーがウェブサイトに張ったリンクを基準としているからです。

サイト評価のためより多くの被リンクを獲得したくなりますが、自演リンクや関連性の低いサイトからのリンクはペナルティ対象となる可能性もあります。あくまでも自然に被リンクが貼ってもらえるコンテンツ作りを目指しましょう。

またSNSなどでの企業名やサイト名への言及はサイテーションと呼ばれ、ブランディングや指名検索につながります。Googleビジネスプロフィールでは、ランキング要因の1つにもなっているため、被リンク同様に獲得を目指すとよいでしょう。

検索エンジンに対するSEOの概要はここまでにお伝えしたとおりですが、昨今ユーザーが利用する検索媒体が増えたことで、それぞれの媒体に対する検索の最適化が求められることもあります。YouTubeに対応したYouTubeSEO、Instagramに対応したインスタSEO、スマートスピーカーに対応したVSO(音声検索最適化)などが代表的です。

自社のターゲットユーザーが使用している検索媒体に合わせ、適切な対策を行いましょう。

SEO対策の事前準備

ここからは本格的にSEO対策を開始する前に、事前に準備しておきたいことをいくつかご紹介します。

ツールの導入

まずWebサイトへのアクセス状況を把握するための必須ツールを導入し、分析の環境を整えましょう。これらはSEO対策の効果検証の際にも使用します。

Google Analytics(グーグルアナリティクス:GA)

Google Analyticsは、Googleが提供している無料のアクセス解析ツールです。ページを読み込む際に専用のタグを発火させることで数値を計測しています。

ユーザーがどのチャネルから流入してきたのか、どのページで離脱しているのか、どのページがよく見られているのか、などさまざまな視点でデータを分析することができます。

2023年7月からはGoogle側のサポート終了につき、Google Analytics4という新しいバージョンへサービスが移管されました。

特徴や設定方法については下記をご確認ください。

Google Search Console(グーグルサーチコンソール:GSC)

Google Search ConsoleはGoogleが提供している無料ツールで、Googleからの流入クエリやページごとのインデックス状況、クローラーでのページの見え方などを確認することができます。計測タグを設置する必要はなく、サイトの所有者であることをGoogleに証明することで、それ以降のデータ閲覧が可能になります。

現状の問題点の把握

問題なくツールに登録できたら、実際にデータを確認してみましょう。

たとえばサーチコンソールであれば、下記のようなことが確認できます。

- サイトが検索結果に表示されているか

- ターゲットユーザーに合ったキーワードで流入が獲得できているか

- 手動ペナルティを受けていないか

- 各項目でエラーが発生していないか など

サイトの流入が伸び悩む原因はいくつか考えられますが、もし対象ページがインデックスされていなかったり、クロールに不具合があったりした場合、いくらコンテンツを改善しても成果にはつながりません。

ツールでわかる範囲の問題点は事前に把握したうえで、SEO対策を始めることをおすすめします。

今すぐやるべき基本的なSEO対策8選

ツールの準備はできたけれど、具体的なSEO対策のやり方がわからないという方もいらっしゃると思います。そこでここでは、基本的なSEO対策を8つ解説します。

- 対策キーワードの選定(コンテンツ施策)

- コンテンツの作成、追加(コンテンツ施策)

- タイトル、ディスクリプションの改善(内部施策)

- 内部リンクの改善(内部施策)

- インデックスの制御(内部施策)

- MFI対応(内部施策)

- ページスピードの改善(内部施策)

- 良質な被リンクの獲得(外部施策)

対策キーワードの選定(コンテンツ施策)

サイトのターゲットユーザーが検索する可能性のあるキーワードを調査し、中でも優先度高く対策したいキーワードを選定します。実際に流入しているキーワードから選定しても問題はありませんが、「ユーザーに流入してほしいキーワード」と「実際に流入しているキーワード」がイコールになるとは限りません。調査を行う際は広く関連キーワードも対象にすることをおすすめします。

なおキーワードは下記4種類に分けられ、それぞれ検索意図やユーザーの熱量が大きく異なります。

- Buyクエリ:買いたい

- Doクエリ:したい

- Knowクエリ:知りたい

- Goクエリ:行きたい

キーワードの検索量や検索意図を確認しながら、達成したいKPIに合わせて選定するのがよいでしょう。対策キーワードが決まったら、上位サイトを分析してコンテンツの作成を行います。

キーワード選定の方法について、詳しくは以下コラムをご確認ください。

コンテンツの作成、更新(コンテンツ施策)

対策キーワードで上位表示されているサイトや検索結果画面に出てくる「他の人はこちらも質問」を確認し、過不足や問題点がないようにコンテンツを作成します。前段で解説した「コンテンツの質」についても留意しましょう。

またサイト内に関連コンテンツを増やすことで上位化が見られる場合もあります。サジェストで検索されているキーワードのなかに、ターゲットユーザーが検索しうるものがあれば、サイト内にコンテンツを作るのもよいでしょう。作成したコンテンツは、定期的に成果を確認し、内容の見直しを行いましょう。

コンテンツの更新頻度については、以下コラムをご確認ください。

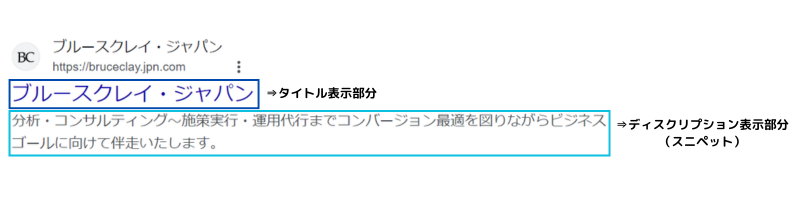

タイトル、ディスクリプションの改善(内部施策)

タイトル、ディスクリプションは、それぞれユーザーの検索結果に表示される重要な要素です。特にタイトルはランキング要素の1つでもあるため、必ず設定するようにしましょう。

以下のようなポイントを念頭に改善することをおすすめします。

- ページ固有の内容にする(サイト内で重複が発生しないようにする)

- 上位表示させたいキーワードを含めた形で作成する

- 検索結果に表示される文字数を意識する

タイトルの付け方については、以下コラムも参考にしてください。

内部リンクの改善(内部施策)

内部リンクとは、サイト内に設置しているリンクのことを指します。通常のアンカーリンクはもちろん、パンくずリストやナビゲーションも内部リンクの1つです。

検索エンジンはページ内のリンクをたどりながらクロールを行うため、内部リンクを最適化することでクローラーが巡回しやすい環境を整えることができます。またユーザーにとっても、関連性の高い情報や探している情報にすぐにアクセスすることができるようになります。

不足しているリンクがないか、サイト全体で見直しを図りましょう。

インデックスの制御(内部施策)

特に大規模サイトでは、インデックスの制御がサイト評価に大きく影響することがあります。具体的によく使われるインデックス制御手法としては、下記3つが挙げられます。

- canonicalタグ

- robotsタグ

- robots.txt

canonicalタグ

canonicalタグはURLの正規化に使用するタグです。サイト内で同一コンテンツのページが複数生成されている場合に、正規のURLをGoogleに伝えることで非正規URLの評価を正規URLに統一することができます。非正規URLはインデックスから除外され、検索結果には表示されなくなります。

検索エンジンに対しての命令ではないため、時たま無視されることもありますが、過去評価を統一できる唯一無二のタグです。

canonicalタグについて、詳しくは以下コラムも参考にしてください。

robotsタグ

robotsタグは、クローラーの動きや検索結果の表示を制御するメタタグの一種です。

属性値は複数存在していますが、中でもnoindexの属性値を使用すると付与したページをインデックスから除外することができます。ページをインデックスから除外するという点ではcanonicalタグとも似ていますが、noindexが付与されたページは過去評価を他ページへ受け継ぐことはできません。またnoindexは検索エンジンへの命令、基本的に無視されることもありません。

robots.txt

robots.txtはクローラーに対してページへのアクセス可否を記載したファイルです。robotsタグと非常に混同しやすいのですが、robotsタグがクロールしたあとにインデックスから除外するのに対し、robots.txtはクロール可否自体を指示するものになります。またrobotsタグはページごとに設定しますが、robots.txtはディレクトリに対して一括で指示を記述することができます。

たとえばサイト制作時にインデックスさせたくないディレクトリが決まっている場合、公開前にrobots.txtを活用してクロール拒否をしておけば、インデックスされる心配はありません。ただし公開後にインデックスから除外したいページがあった場合、noindexでインデックスから除外する前にrobots.txtでクロールをブロックしてしまうと、いつまで経ってもインデックスから除外されない可能性も考えられます。使い方には十分に注意しましょう。

robotsタグやrobots.txtについて、詳しくは以下コラムも参考にしてください。

モバイル対応(内部施策)

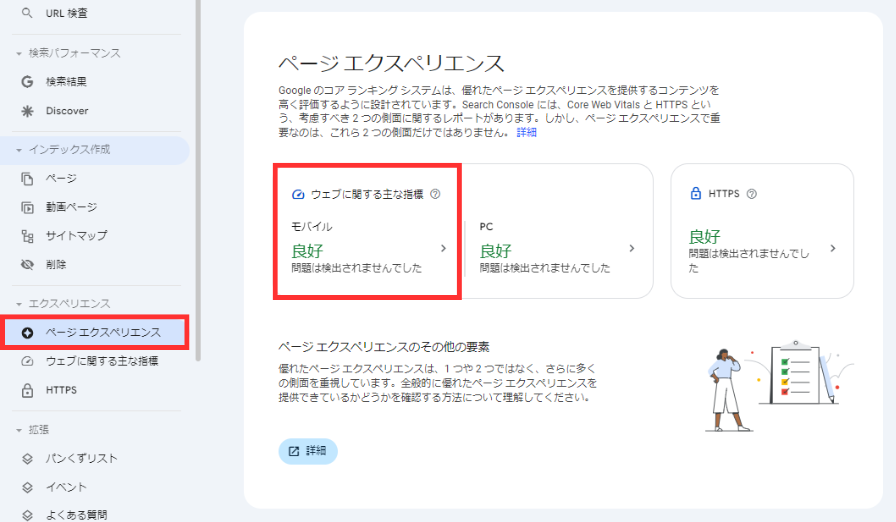

2018年3月末からMFI(モバイルファーストインデックス)の展開が開始され、Googleではインデックスや評価に関してモバイル版のページを優先的に使用しています。パソコン版と比較してモバイル版のコンテンツが少なくなっている場合、モバイル版のサイトにもコンテンツを追加しておきましょう。またスマートフォンで表示した際に閲覧・操作しやすいように最適化されているかも重要です。Google Search Consoleのページエクスペリエンスから、モバイルの状況を確認してみましょう。

モバイルファーストインデックスについて、詳しくは以下コラムをご確認ください。

ページスピードの改善(内部施策)

ページスピードの改善は、Core Web Vitals(コアウェブバイタル)としてユーザーの利便性を測る、ページエクスペリエンスのシグナルの1つになっています。コアウェブバイタルの指標は下記3つです。

- LCP(Largest Contentful Paint):最大コンテンツの描画

- CLS(Cumulative Layout Shift):累積レイアウト変更

- INP(Interaction to Next Paint):ページ応答時間

サーチコンソールやPageSpeed Insightsを使うと、これらに則った改善施策を確認することができます。場合によっては難しい項目もありますが、可能な範囲で対応していきましょう。

INP(Interaction to Next Paint)は、2024年3月にFID(First Input Delay)という指標から切り替わりました。変更点は以下2点です。

- 初回だけでなくページ滞在中の全てのインタラクションが計測対象になる

- 次の3つのプロセスが計測対象になる

入力遅延:ユーザーが操作しそれが実行されるまでの時間

処理遅延:コードの実際の処理にかかる時間

プレゼンテーション遅延:処理の実行が完了し、ブラウザーがその結果を表示するまでにかかる時間

コアウェブバイタルについて、詳しくは以下コラムも参考にしてください。

良質な被リンクの獲得(外部施策)

関連性の高いサイトやE-E-A-Tを備えたサイトからのリンクは、サイト評価に大きく寄与します。紹介したくなる魅力的なコンテンツ作りやシェアしやすい導線の設置、SNSでの拡散などで、良質な被リンクを増やしていきましょう。

オフラインのPR活動を促進することで、ポジティブなサイテーションの獲得につながる場合もあります。

SEO支援事例

弊社ブルースクレイ・ジャパンでは、創業以来さまざまな業界での支援実績がございます。今回は、そのなかから事例を2つご紹介いたします。

自然検索のCVR昨対120%超達成|五十君商店様

■課題

サイトのリニューアルが原因で、成果が大幅に悪化していました。また、SEOの専門知識を持つ人材が社内にいないことから、原因が特定できていない状況でした。

■施策内容

実際のデータをご共有いただき、より深い分析を行いました。サイトの部分リニューアルや、コラム作成のほか、SEOに限らずWebマーケティングへの総合的なアプローチを実施しました。

■成果

2ぺ―ジ目以降にあった注力キーワードの順位を、運用開始3ヵ月で「2位」まで改善し、自然検索経由のコンバージョンは昨対で120%以上増加しました。

詳しくは、以下ページにてご紹介しております。

自然検索のCVR昨対120%超!「リニューアルで成果が落ち込んだサイトが、御社に依頼後あっという間に回復しました」

注力キーワードの順位を地方銀行の中で最高の4位まで改善|池田泉州銀行様

■課題

以前よりSEO対策を実施していたが、注力キーワードの順位向上やコンバージョンに繋がる成果が出ていませんでした。さらには、検索エンジンのアルゴリズムがアップデートされたことにより、注力キーワードの順位が大幅に低下し、サイトへの流入が減少していました。

■施策内容

定期的にウェブサイトの診断を行い、SEOだけでなく、UIUXやCVRの改善施策を実施しました。

■成果

注力商材ページのキーワード順位が地方銀行の中でトップの4位を獲得。それに伴い、サイトへの流入が増加しました。さらには、サイトの回遊率も向上し、CVも増加しました。

詳しくは、以下ページにてご紹介しております。

注力キーワードの順位を地方銀行の中で最高の4位まで改善!流入増加に伴いウェブサイト経由のコンバージョン数も増加

弊社では、お客様それぞれの目標やご予算のなかで、最大限の成果が出せる戦略立案を得意としております。また、単に検索順位の改善だけでなく、お客様の売上向上を目指して、今後とも取り組んで参ります。お困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

SEOのよくある質問

Q.SEO対策は自分でできる?

A.SEO対策は自分でできます。本記事やSEOチェックリストを使ってできるところから改善していきましょう。リスティング広告と比べてどうしてもコントロール性が低い面もあるため、サイト運用でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

Q.SEO対策にはどれくらい費用がかかる?

A.社内で行う場合は特別な費用は発生しませんが、外部の専門会社に依頼する場合は依頼内容とサイト規模に応じた費用がかかります。

Q.SEOの効果が出るまでの期間はどれくらい?

A.ドメインパワーやコンテンツの質・量、実装施策によってさまざまですが、施策を実装してから3~6か月程度はみておいたほうがよいでしょう。Google検索セントラルでも「変更に着手してからメリットが得られるようになるまで、通常は 4 か月から 1 年かかります。」と言及されています。

Q.SEO対策に有利なCMSはある?

A.CMSはページを制作する1つの手段に過ぎないため、特定のCMSがSEO上有利に働くことはありません。ただWordPressなどの代表的なCMSはデフォルトでSEOに配慮したテーマやプラグインを備えているため、運用の観点では検索に強いコンテンツが作りやすいといえます。

Q.SEO業者の選び方は?

A.提案内容や実績、担当者との相性など見るべきポイントは複数ありますが、何より今後パートナーとして信頼できるか、一緒にやっていけそうかどうかが非常に重要です。Google検索セントラルの「SEO 業者の利用を検討する」も参考にしながら、後悔のないパートナー選びを行いましょう。

SEO業者の選び方については、以下コラムでも紹介しております。合わせてご確認ください。

Q.多言語サイトのSEOのポイントは?

A.基本的なSEO対策に加え、地域ターゲティングしやすいURLの設計や別言語のバージョンを指定するhreflangの設定が必要です。詳しくは「多地域、多言語のサイトの管理」をご確認ください。また、その他デザインのローカライズやGoogle以外の検索エンジンへの対策が必要になる場合もあります。

まとめ

ここまでSEO対策のやり方や考え方を解説してきましたが、いかがでしたか?

直近ではSEO対策に活用できるAIツールなども多く登場していますが、SEO対策初心者の方はまず基本を押さえて対策を行うことが重要です。

Googleの考え方を理解しユーザーファーストなサイト作りを行うことで、検索エンジンにとっても評価の高いサイトを作ることができるでしょう。

ブルースクレイ・ジャパンでは、業界を問わず幅広い企業様のSEO対策を含むWebサイト全体の改善コンサルティングを行っています。

Webサイト運営に関してお困りごとをお持ちの方、SEO対策やWebマーケティングをプロにお任せしてみたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

BCJ管理人

ブルースクレイ・ジャパン(株)サイトの管理人です。 担当業務は全ファネル領域におけるサイト改善コンサルです。

BCJメールマガジンのご登録

最新のセミナー情報やお役立ち情報をメールにてお届け致します!

-

生成AI時代の広告運用者が、絶対に手放してはいけない領域とは?

2025.07.10

View more

-

【成功事例に学ぶ】ECサイトのSEOで差がつく!売上を伸ばす改善ポイントとは?

2025.07.10

View more

-

フォーム改善でCV率アップ!ユーザビリティを損なう、日本のHTMLフォームに潜む落とし穴とは?

2025.07.10

View more

-

【SEO初心者必見】検索結果で目立つ構造化データの使い方と実装ステップ

2025.06.05

View more

-

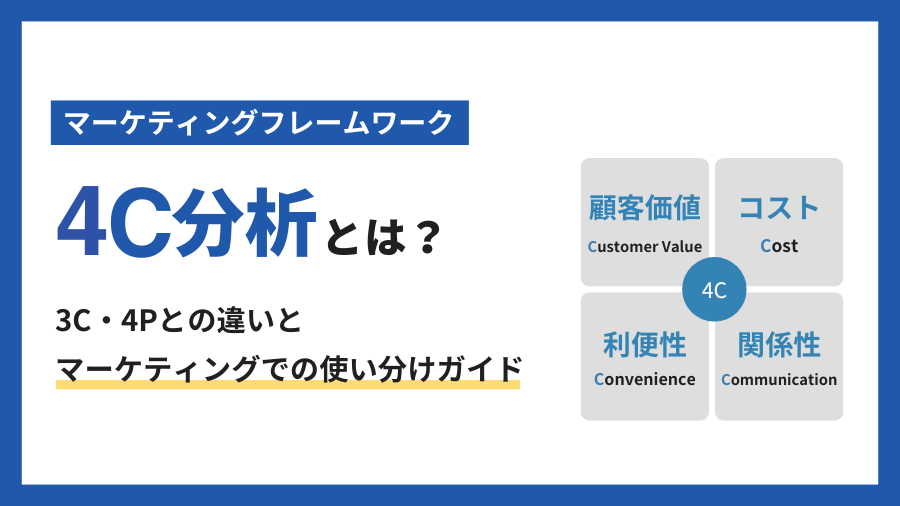

【徹底比較】4C分析とは?3C・4Pとの違いとマーケティングでの使い分けガイド

2025.04.08

View more

-

RFM分析とは?3つの指標で顧客をセグメント化する方法を解説

2025.04.04

View more